Der gemeinnützige Verein PRAEVENIRE widmet sich in seiner Arbeit intensiv der Zukunft des Spitalswesens. Unter dem Titel „Spital 2030 – Wo geht die Reise hin?“ werden seit Herbst 2022 in regelmäßigen Abständen Gespräche unter ausgewählten Expertinnen und Experten geführt. Ziel ist, auf Basis langjähriger Erfahrung und Erkenntnissen aus der Praxis, neue Wege zu einem modernen Verständnis der Krankenhäuser aufzuzeigen. | von Andreas Schmallegger, BA

Neben dem aktuell in den Medien täglich zu verfolgenden Diskurs über den vermeintlichen schlechten Zustand des Gesundheitssystems zeigen sich nun auch verstärkt Probleme, welche durch die mittlerweile endemisch gewordene Coronapandemie bei weitem nicht hervorgerufen, aber mehr als deutlich spürbar wurden. Die grundsätzlichen Strukturen in der Gestaltung von und Orientierung der Kapazität der Häuser an reiner Bettenanzahl und an einzelnen, nach Fachgebieten belegten Einheiten, ist nicht mehr zeitgemäß. Dass Österreich generell in der Gesundheitsversorgung bis heute sehr krankenhauslastig denkt und handelt rächte sich nun in den letzten Jahren doppelt: Es gibt eine klar erkennbare Tendenz, dass Patientinnen und Patienten in Ambulanzen als vermeintliche Erstanlaufstelle für gesundheitliche Probleme drängen. Hier ist speziell in den vergangenen zwei Jahren auch der größte und schnellste Kostenanstieg im Gesundheitssystems zu beobachten. Im niedergelassenen Bereich wird die Etablierung einer dezidierten Primärversorgung in kleineren Einheiten erschwert. Gleichzeitig hat auch der niedergelassene Bereich mit Versorgungsproblemen zu kämpfen, nicht nur, aber vor allem im ländlichen Raum. Die grundlegende Strukturplanung geschieht nach wie vor top-down, wobei regionalen Interessen und Eigenheiten große Bedeutung zukommt.

Sektorengrenzen verhindern Modernisierung

Aus Sicht mancher innerhalb der Strukturen Tätiger ist in Folge die erste Grundvoraussetzung für eine zeitgemäße Organisation der Gesundheitsversorgung die Überwindung der Sektorengrenzen. Als Beispiele seien angeführt: Ausbildungen sind je nach Bundesland unterschiedlich organisiert, Regelungen, Bestimmungen und Finanzierungen unterscheiden sich ebenso regional. Ein paar Kilometer, und damit das Überqueren einer Bundesländergrenze, bedeutet oft andere rechtliche Grundlagen, Finanzierungen und damit auch für Patientinnen und Patienten andere Gesundheitsversorgung. Unsicherheiten und das Empfinden von Ungerechtigkeiten werden dadurch nur gefördert. Selbst ELGA, für manche bis heute das Schreckgespenst eines gläsernen Menschen, ist nicht sektorenübergreifend aufgestellt und somit in der Praxis selbst für die grundlegendste medizinische Versorgung überraschend wenig hilfreich.

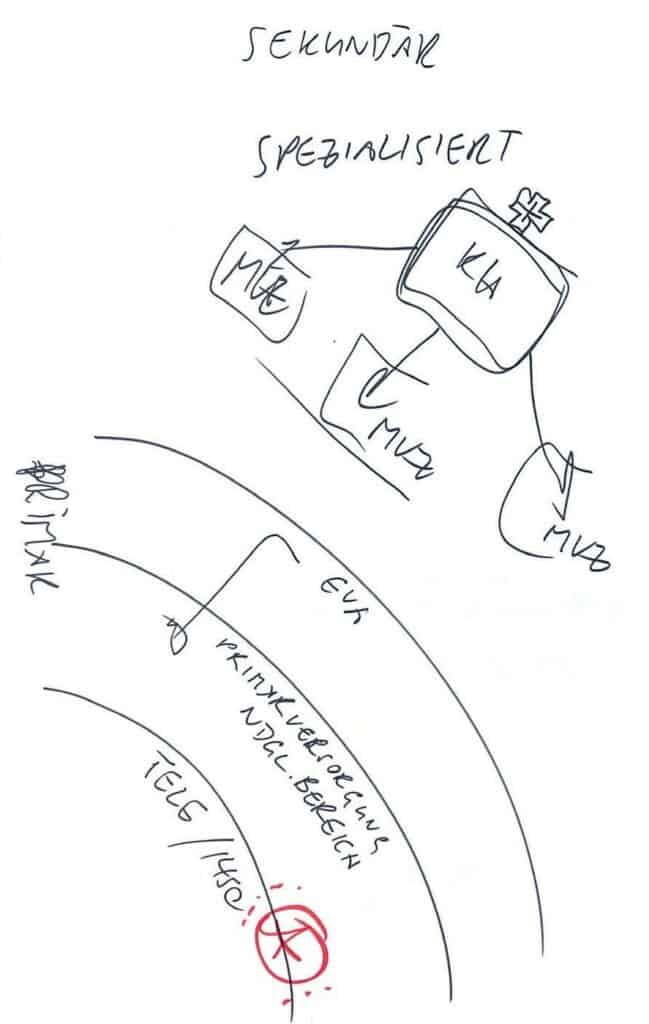

Die Gesellschaft, deren Ansprüche an die Gesundheitsversorgung sowie die Krankheitsbilder ändern sich immer schneller. Gleichzeitig kann ein österreichisches Spital nicht selbstverständlich, geschweige denn rasch und unkompliziert, auf die letzte Diagnose von Patientinnen und Patienten zugreifen, wenn diese außerhalb des Hauses gemacht wurde. Datenerfassung, Datentransfer und Datenauswertung stecken in diesem Bereich in Österreich noch „in den Kinderschuhen“, wie im Gespräch attestiert wurde. Mit diesem Mangel an Daten der Gesundheitsversorgung existiert auch keine Kostenwahrheit im – durch Beiträge der Bevölkerung solidarisch finanzierten – Gesundheitssystem. Gleichzeitig existiert hierzulande durch die Wahlarztdynamik de facto mittlerweile ein „zweites System“ parallel zur öffentlichen Gesundheitsversorgung. Angeführt wurden nun drei Paradigmen der hiesigen Gesundheitsversorgung, welche es zu hinterfragen gilt: Österreich denkt, zum ersten, stark hierarchisch. In der (Zuweisungs-)Praxis führen die Abläufe und der grundsätzlich komplett offene Zugang in das Spitalssystem für Patientinnen und Patienten allerdings dazu, dass es „sechs bis sieben“ Stufen in der Versorgung gibt. Betrachtet man Länder, welche eine etablierte und klar definierte Primärversorgung aufweisen, so gibt es dort zwei Ebenen: Primärversorgung und in nachgelagerter Folge die Spitäler.

Zum zweiten wird in diesem, auf einem Stufenbau basierenden System eben jener so hoch geschätzte Stufenbau regelmäßig erodiert. Vor allem wenn es um Ressourcenallokation geht, wird gerne davon ausgegangen, dass die Ebenen beliebig miteinander austauschbar seien ein inhärent widersprüchliches und damit auch wenig zielführendes Vorgehen.

Zum dritten: Länder mit etablierter Primärversorgung weisen, im Unterschied zu Österreich, keine Garantie für Patientinnen und Patienten auf, sofort vollen Zugang zum Spitalswesen zu haben. Hierzulande ist für viele die erste Anlaufstelle für gesundheitliche Probleme die Ambulanz. Es muss somit fundamental anders gedacht werden in der Frage: Wo schicke ich die Menschen hin?

Und was kann nun getan werden? Antworten darauf, basierend auf nachweislich funktionierenden Ansätzen und Jahrzehnten beruflicher Praxis sowie wissenschaftlicher Auswertung von Patientenströmen oder Evaluationen von Pilotprojekten gibt es reichlich. Im Dialog der Expertinnen und Experten wurden folgende Ansätze eingebracht:

Pragmatismus statt Paradigmenpflege

Im Sinne der Sicherstellung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung braucht es pragmatische Ansätze: Berufsgruppen, welche bereits existieren – Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Physiotherapeutinnen und -therapeuten, Diätologinnen und Diätologen u.a. – müssen vernünftig eingesetzt werden, um eine niederschwellige erste Anlaufebene zu bieten. Weiters bedarf es an Zusatzausbildungen und damit verbunden mehr Kompetenzen für nicht-ärztliche Gesundheitsberufe in der Primärversorgung. Die Abhängigkeit dieser Berufsgruppen von Zuweisungen durch Medizinerinnen und Mediziner sei zu überdenken. Die rechtlichen Grundlagen zu Gründung und Betrieb von Gesundheitseinrichtungen wie Gemeinschaftspraxen oder kleinere Laboratorien sind unnötig restriktiv und sollten dringend gelockert werden.

Wenn Spitäler die erste Anlaufstelle sind und fürs erste auch bleiben, muss folgerichtig überlegt werden, was dort verändert werden kann, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Dies würde bedeuten, Berufsgruppen multidisziplinär aufzuwerten, den „ärztlichen Leistungen“ wie im ASVG formuliert gleichzustellen wo diese Versorgungsleistungen sinnvollerweise erbringen können, um dann in Folge die Krankenhäuser zu verändern, von 24/7 Anlaufstellen zu Tages- und Wochenkliniken. Es gelte, das „Konzept Polyklinik zu überdenken.“

Mit einer multidisziplinären Herangehensweise verbunden ist auch, Kompetenzen anders zu verteilen und Grenzen aufzubrechen. Dies muss nicht zwangsläufig umfassende Reformierungswut bedeuten, in der Praxis bedeutet dies eher sinnvolle Anpassungen in Arbeitsanläufen, welche sich organisch ergeben. Als konkretes Beispiel sei die in der Hochphase der Pandemie entstandene Praxis, Medikamente in Spitälern durch die Anstaltsapotheke fertig verblistern zu lassen, was nachweislich nicht nur zu einer deutlich messbaren Zeitersparnis führte, sondern auch bessere Qualitätskontrolle und somit einen höheren Standard mit sich bringt.

In Bezug auf die eingangs erwähnte Fixierung des österreichischen Gesundheitssystems auf die Errichtung großer Einrichtungen mit quantifizier- und publizierbaren Bettengrößen wurde weiters eindringlich darauf hingewiesen, dass der medizinische und technische Fortschritt die benötigten Strukturen stellenweise in einem Tempo verändert, mit welchem ein bis dato üblicher Planungs- und Baufortschritt quasi nicht mehr schritthalten kann. Als Beispiel genannt wurde hier der Einsatz von telemetrischer Sensorik auf Beobachtungsstationen, welcher einen noch vor 20 Jahren als essenziell erachteten, großen (Betten)Aufwand merklich reduziert hat. Flexibilität in der Planung (von Gesundheitseinrichtungen) wird einer der wichtigsten Aspekte werden müssen. Flexibilität, welche ebenso gelebte Multidisziplinarität benötigt, um effektiv wirken zu können.

Besser informierte Menschen für eine treffsichere Versorgung

Wo es hingegen nach Ansicht vieler Expertinnen und Experten weniger Flexibilität brauchen wird, ist im ersten Zugang in das Gesundheits- und speziell das Spitalssystem. Stichwörter sind hier wiederum die Ambulanzen und das Thema Patientensteuerung. Ausgehend von der Erkenntnis, dass den Spitälern vorgelagerte primäre Anlaufstellen auch entsprechende Organisation brauchen werden, sind die konkreten Vorschläge hier folgende: Eine bundesweit einheitlich telefonische Zuweisung nach Vorbild anderer Länder wäre durchaus möglich – wenn 1450 bundesweit einheitlich und nicht föderalistisch unterschiedlich organisiert wäre, und entsprechend der klar definierten Aufgabe einer Patientensteuerung die entsprechenden Ressourcen und Vernetzung ins Gesundheitssystem zur Verfügung gestellt käme. Wo im Bereich der Spitäler die Krankenhauspharmazie aufgrund ihrer Kompetenz unterstützen kann, so könnten auch in der Primärversorgung die Apotheken einen wertvollen Beitrag als rund um die Uhr verfügbare Erstanlaufstelle mit Kontrollfunktion leisten, beispielsweise bei Impfungen und Dauerverordnungen.

Gewünscht wird weiterhin eine bessere Information als auch Erziehung der Bevölkerung zu einer auch in ihrem Interesse bestmöglichen, effizienten Nutzung der vorhandenen Gesundheitseinrichtungen. Es wäre im Geiste der Zeit mittlerweile auch mehr als überfällig, offizielle digitale Möglichkeiten für Erstinformation und Zuweisung zu schaffen.

Für KI gibt es vielfältige, konkrete Anwendungsmöglichkeiten, wie sie stellenweise bereits umgesetzt werden: Der Einsatz von KI bei der Brustkrebsdiagnose (als auch in anderen Auswertungsverfahren) hat deutlich gezeigt, dass diese hier treffsicherer arbeitet, als der Mensch. KI-Unterstützung kann weiterhin bei Ausbildung und Dokumentation Zeit- und Qualitätsgewinne bringen und wird so beispielsweise im Haus der Barmherzigen Brüder Linz eingesetzt. Monitoring und Betreuung chronischer Krankheiten ist ein weiteres Anwendungsgebiet, in welchem sich im digitalen Zeitalter laufend mehr und zunehmend effiziente wie auch effektive Lösungen ergeben. In der Abwicklung von Verwaltungs- und Routinetätigkeiten, wie Dokumentation und anderen Tätigkeiten, welche abseits der Betreuung von Patientinnen und Patienten erledigt werden, sind die möglichen Zeitersparnisse signifikant.

Was im Bereich der Dokumentation, Diagnoseübermittlung, Evaluation und generell die potenziellen technischen Möglichkeiten betreffend oft betont wurde, blieb als Fazit des Dialoges auch als letzter fundamentaler Wunsch: Es sei nicht zuletzt auch ein Paradigmenwechsel in der Vernetzung und Entscheidungsfindung der Stakeholder notwendig. Es ist sinnlos, zu versuchen, systemische Probleme punktuell zu lösen. Vielmehr wird sich in den nächsten Jahren aufgrund der herausfordernden Rahmenbedingungen zunehmend ungeschminkter zeigen, ob sich die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger entschlossen haben, das System einer solidarisch finanzierten Gesundheitsversorgung umfassend auf eine langfristig gesunde Basis zu stellen.

Abonnieren Sie PERISKOP gleich online und lesen Sie alle Artikel in voller Länge.