Bei den 12. PRAEVENIRE Gesundheitsgesprächen in Alpbach stand ein zentrales Thema im Mittelpunkt: wie reagieren wir auf die tiefgreifenden gesellschaftlichen und ökonomischen Veränderungen, die unser Gesundheitssystem herausfordern? Drei Impulsvorträge, eine engagierte Podiumsdiskussion und lebhafte Publikumsbeiträge machten deutlich, wo die größten Belastungen liegen – und welche Antworten jetzt gefragt sind. | von Karl Innauer

Den PRAEVENIRE Talk eröffnete Dr. Clemens Martin Auer, Präsident des European Forum Gastein, mit einem Blick weit über die nationalen Grenzen hinaus. Sein Ansatz war bewusst historisch und politisch: Wer das Gesundheitssystem verstehen will, darf es nicht isoliert betrachten, sondern muss es im Kontext des europäischen Sozialstaats denken.

Er erinnerte daran, dass die Nachkriegszeit durch zwei entscheidende Innovationen geprägt war: den Rechtsanspruch auf soziale Leistungen und die Einführung progressiver Einkommenssteuern. Diese Mechanismen hätten es ermöglicht, die Gesundheitsversorgung als Teil eines breiten solidarischen Systems aufzubauen und über Jahrzehnte hinweg zu stabilisieren. „Es war nicht Caritas oder Barmherzigkeit, die unser System getragen hat, sondern das Sozialgesetzbuch“, betonte Auer.

Doch dieser Rahmen verschiebe sich. Immer neue staatliche Aufgaben – Bankenrettungen nach der Finanzkrise, die milliardenschwere Dekarbonisierungspolitik im Rahmen des „Green Deal“ oder zuletzt die NATO-Entscheidung, künftig fünf Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben – beanspruchten immer größere Teile der öffentlichen Budgets. „Wir müssen uns ehrlich fragen, ob Sozialstaat und Gesundheit in dieser Konkurrenz der Prioritäten noch ausreichend finanziert werden können“, so Auer.

Er warnte eindringlich davor, die Finanzierung weiterhin fast ausschließlich auf Arbeitseinkommen abzustützen. Globalisierung, Automatisierung und stagnierende Löhne hätten die Einnahmenbasis erodiert. Schon heute wachse die Ungleichheit: Während Kapitalerträge zunähmen, stagnierten die Löhne vieler Beschäftigter. Auer forderte eine grundlegende Neuausrichtung der Finanzierung: Kapitaleinkommen, Vermögen und die „kommerziellen Determinanten von Krankheit“ müssten stärker besteuert werden. „Sonst stehen wir vor der paradoxen Situation, dass Industrien, die Krankheiten verursachen, profitieren, während die Solidarsysteme unterfinanziert sind.“ Seine Botschaft: Ohne eine solche Reform drohe nicht nur der finanzielle Kollaps, sondern auch ein politischer Vertrauensverlust, der die demokratische Mitte schwäche und Populismus stärke.

Datenlage zwischen Wachstum und Effizienzverlust

Univ-Prof. Dr. Gerhard Pruckner, Gesundheitsökonom an der JKU Linz, führte den analytischen Teil der Veranstaltung fort. Sein Vortrag war eine Tour d’Horizon durch Zahlen, Trends und Berechnungen – stets mit Blick auf die Frage, wie sich Kosten und Leistungen zueinander verhalten.

Pruckner begann mit einer Grundsatzbeobachtung: Die Lebenserwartung sei seit den 1960er-Jahren um viele Jahre gestiegen, aber die Kosten pro gewonnenem Lebensjahr hätten sich vervielfacht. „Früher konnten wir für wenige Tausend Euro ein Jahr Lebenszeit für die Bevölkerung erkaufen, heute brauchen wir dafür ein Vielfaches. Das zeigt: Wir haben ein Produktivitätsproblem.“

Sein Befund wurde durch konkrete Daten aus Oberösterreich illustriert. Dort ist die Zahl der über 65-Jährigen seit 2002 um über 40 Prozent gestiegen. Rechnet man allein diesen demografischen Effekt hoch, so erhöht er die Gesundheitsausgaben um über 20 Prozent – ohne dass sich medizinische Innovation oder steigende Erwartungen der Bevölkerung berücksichtigen ließen. Die Analyse individueller ÖGK-Daten zeigte zudem, dass die Inanspruchnahme von Leistungen klar altersabhängig steigt. Ab 65 Jahren verdoppeln sich die Ausgaben pro Kopf beinahe, sowohl für Medikamente als auch für stationäre Aufenthalte. Auffällig sei auch, dass Migrant:innen nicht – wie oft behauptet – überdurchschnittlich viele Leistungen beanspruchten, sondern dass die Inanspruchnahme bei Österreicher:innen sogar höher liege.

Besonders scharf zeichnete Pruckner das Bild der Spitäler: Während die Zahl der Vollzeitäquivalente deutlich anstieg, sank die Zahl der stationären Leistungen. „Wir haben mehr Personal denn je – aber weniger erbrachte Leistung pro Kopf. Das kann man nicht allein mit dem demografischen Wandel erklären.“

Sein Fazit war differenziert: Die Ausgaben steigen schneller als das BIP, die demografische Alterung wirkt massiv, und dennoch müsse man vorsichtig sein mit Untergangsrhetorik. „Unfinanzierbar ist das System nicht. Aber wir müssen präziser hinschauen, wo die Produktivität verloren geht und wie wir sie wiedergewinnen können.“ Digitalisierung sei ein wichtiger Hebel, doch die Hoffnung, dass Künstliche Intelligenz kurzfristig die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen senke, bezeichnete er als Illusion.

Spitäler im Spannungsfeld von Kosten und Demografie

Mag. Karl Lehner, MBA, Geschäftsführer der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, knüpfte an die ökonomische Analyse an, brachte aber die Perspektive der Praxis ins Spiel. Für ihn sind die Spitäler die Orte, an denen die großen Trends sichtbar werden – und an denen sie unmittelbar wirken.

Lehner machte klar: Die Finanzierungsgrundlagen seien brüchig. Über die Hälfte der Einnahmen stamme aus Sozialversicherungsbeiträgen – und diese seien direkt vom Arbeitsmarkt abhängig. Wenn Beschäftigung stagniere oder Löhne nicht wüchsen, fehle den Krankenhäusern das Geld. Parallel dazu litten Länder und Gemeinden unter steigenden Defiziten und schrumpfenden Spielräumen.

Die Kostenseite sei ebenso angespannt: Mit einem Anteil von 60 bis 70 Prozent schlagen die Personalkosten besonders durch, und jeder Lohnabschluss habe unmittelbare Folgen. Hinzu kämen steigende Energie- und Materialkosten. Der medizinische Fortschritt – von innovativen Medikamenten bis zu komplexen Therapien – steigere den Bedarf zusätzlich. Besonders eindrücklich war Lehners Hinweis auf die Diskrepanz zwischen Planung und Realität: „Unser System war für 7,5 Millionen Menschen konzipiert. Heute leben über neun Millionen in Österreich.“ Diese Überlastung führe zu längeren Wartezeiten, steigenden Erwartungen und einem spürbaren Druck auf das Personal.

Lehners Antwort lag in drei Punkten: erstens Effizienzsteigerung durch Digitalisierung, etwa durch bessere Datentransparenz und Vermeidung von Doppeluntersuchungen; zweitens stärkere sektorübergreifende Zusammenarbeit, um Doppelstrukturen zwischen Spitälern, niedergelassenem Bereich und Pflege abzubauen; drittens eine bessere Patientensteuerung. Österreich brauche dringend eine Gatekeeping-Kultur, wie sie etwa in Skandinavien etabliert sei. Sein Fazit war unmissverständlich: „Wir haben die Rezepte. Aber sie müssen endlich umgesetzt werden. Sonst riskieren wir ein System, das zwar teuer ist, aber nicht mehr effizient versorgt.“

Podium: Finanzierungsfragen, Effizienz und internationale Einordnung

Die Podiumsdiskussion vertiefte die Impulse und brachte weitere Akzente.

Dr. Arno Melitopoulos von der Österreichischen Gesundheitskasse präsentierte ergänzende Daten zur Entwicklung der ambulanten Versorgung. Die Zahl der Konsultationen bei Allgemeinmediziner:innen sei gestiegen, ebenso die Medikamentenausgaben. „Das zeigt: Der Druck auf die Kassen wächst an allen Fronten“, erklärte er. Dr. Wilhelm Marhold, früher Generaldirektor des Wiener Krankenanstaltenverbunds, sprach die strukturellen Probleme offen an. Er kritisierte die Fragmentierung des Systems: Zu viele Schnittstellen, zu viele Parallelstrukturen, zu wenig Koordination. „Wir brauchen klare Verantwortlichkeiten und Mut zu Entscheidungen. Sonst verlieren wir uns in Details.“

Der deutsche Gesundheitsmanager Dr. Christian Rotering brachte eine Außenperspektive ein. Er berichtete, wie Deutschland mit hausarztzentrierter Versorgung und konsequenter Patientensteuerung experimentiere. Zwar gebe es auch dort Schwierigkeiten, doch insgesamt habe sich die Steuerung positiv auf die Versorgung ausgewirkt. Österreich könne von diesen Erfahrungen lernen, müsse aber seine eigenen institutionellen Besonderheiten berücksichtigen.

Die Diskussion kreiste immer wieder um die Kernfrage: Haben wir ein Finanzierungs- oder ein Effizienzproblem? Während Auer auf die bröckelnde Einnahmebasis hinwies, betonte Lehner das Effizienzdefizit, und Pruckner warnte davor, die beiden Dimensionen gegeneinander auszuspielen. „Wir brauchen beides: mehr Einnahmen und mehr Effizienz“, lautete der gemeinsame Nenner.

Stimmen aus dem Publikum: Realität und Erwartung

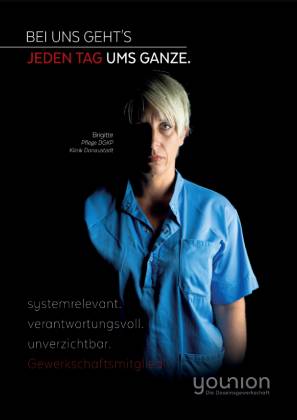

In der offenen Diskussion meldeten sich zahlreiche Praktiker:innen zu Wort. Pflegekräfte schilderten eindrücklich den Alltag zwischen Personalknappheit und steigenden Anforderungen. Eine Teilnehmerin berichtete, dass in manchen Stationen die Schichten nur noch durch Überstunden abgedeckt würden – mit entsprechenden Belastungen für die Beschäftigten. Ärzt:innen forderten eine klare Stärkung des Gatekeeping, um Ambulanzen zu entlasten. Ein niedergelassener Arzt warnte davor, dass ohne verbindliche Steuerung Patient:innen oft unkoordiniert zwischen Spitälern und Ordinationen pendelten – zum Nachteil der Versorgungsqualität. Mehrere Stimmen aus der Gesundheitsverwaltung mahnten, dass Digitalisierung kein Selbstzweck sein dürfe. „Wir brauchen Systeme, die wirklich entlasten – nicht solche, die zusätzliche Dokumentationspflichten schaffen.“

Auch die Finanzierungsfrage wurde offen angesprochen: „Solange wir uns weigern, Kapitaleinkommen oder Vermögen heranzuziehen, bleibt das System unfair und instabil“, sagte ein Teilnehmer. Andere verwiesen auf die Notwendigkeit, Prioritäten zu setzen: „Wenn wir gleichzeitig Milliarden in Verteidigung investieren, müssen wir erklären, warum beim Gesundheitssystem angeblich das Geld fehlt.“ Die Wortmeldungen machten deutlich, dass die Fachwelt zwar differenzierte Perspektiven hat, aber in einem Punkt einig ist: Ohne rasches Handeln droht das Vertrauen der Bevölkerung zu schwinden.

Klarheit in der Analyse, Unsicherheit in der Umsetzung

Der PRAEVENIRE Talk hat gezeigt, wie vielschichtig die aktuelle Lage ist: Historisch gewachsene Finanzierungsmodelle geraten unter Druck, die demografische Alterung treibt die Kosten, und die Erwartungen an Medizin und Versorgung steigen weiter. Die Zahlen von Pruckner, die praktischen Einblicke Lehners und die makroökonomischen Überlegungen Auers zeichneten ein konsistentes Bild: Das System ist nicht am Rande des Kollapses, aber es verliert an Effizienz und finanzieller Stabilität. Die Diskussion machte deutlich, dass die zentralen Fragen seit Jahren bekannt sind – von der breiteren Finanzierungsbasis bis zu sektorübergreifenden Versorgungsmodellen. Doch zwischen Analyse und Umsetzung klafft eine Lücke.

Genau hier lag die gemeinsame Botschaft der Experten und des Publikums: Es geht nicht mehr darum, neue Diagnosen zu stellen, sondern vorhandene Konzepte konsequent anzuwenden. Ob dies gelingt, hängt weniger von technischen Lösungen ab, sondern von politischer Prioritätensetzung und der Bereitschaft, Reformen auch gegen Widerstände umzusetzen