„Es braucht Ausdauer“ – so beschreibt Univ.-Prof. DI Dr. Hannes Stockinger vom Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie an der MedUni Wien, die Herausforderungen, wenn Immuntherapien den Weg vom Labor in die Praxis finden sollen.

Mag. Renate Haiden, MSc.

Freie Redakteurin

Mehr als 30 Jahre hat sich der Experte mittlerweile mit den Entwicklungsprozessen und Herausforderungen beschäftigt, die neue Therapien mit sich bringen, und konnte Zeitzeuge von großen Fortschritten werden. „Manche Lösungen scheinen auf den ersten Blick sehr kostspielig, aber langfristig können wir großes Optimierungspotenzial für das Gesundheitswesen und die Lebensqualität der Betroffenen lukrieren“, sagt Stockinger.

Komplexen Prozessen auf der Spur

Klar ist, dass sich die menschliche Spezies den Kontakt mit Bakterien, Viren oder Pilzen nicht

aussuchen kann: „Wir sind gläsern für all diese Keime und wir müssen große Anstrengungen

unternehmen, um das komplexe System der Wirkungen zu verstehen, die diese Pathogene auf unser Immunsystem haben.“ Um die körpereigenen Abwehrmechanismen dann auch

bestmöglich unterstützen zu können, hilft es, seine Arbeitsweise zu verstehen. Und genau

dieser sind Stockinger und die Forscher im Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und Immunologie auf der Spur. „Im Grunde ist es ein komplexes Zusammenspiel von Abwehrmechanismen, die im Körper vor sich gehen, ohne dass wir es merken. Überwinden Keime die Eintrittsbarrieren wie Schleimhäute in der Nase oder im Rachen, aber auch im Magen-DarmTrakt, dann stehen sofort Abwehrzellen zur Verfügung, um vor Erkrankungen zu schützen“, erklärt der Wissenschafter. Einen Teil davon – die sogenannte angeborene oder unspezifische Abwehr – besitzen wir von Geburt an. Mit den Fress- und natürlichen Killerzellen können eingedrungene Erreger aller Art sehr schnell und teilweise auch direkt – etwa bei einer

kleinen Schnittwunde in der Haut – unschädlich gemacht werden. Der zweite Teil ist die

erworbene oder spezifische Abwehr. Sie umfasst Zellen wie B- und T-Lymphozyten, die bereits

in der Vergangenheit in Kontakt mit Erregern gekommen sind und nun die Informationen

haben, um einem erneuten Angriff mit gleichen oder ähnlichen Strukturen zu begegnen. Das

heißt: Sie haben im Zuge vergangener und überstandener Erkrankungen gelernt, was zu tun ist.

Werkzeugkoffer der Immuntherapie

Doch nicht immer funktioniert das Immunsystem nach diesen einfachen Regeln, denn: „22 Prozent der Bevölkerung leiden an Immununterfunktionen, wie etwa Infektionen, Krebs oder Immundefiziten. Weitere 28 Prozent leiden an einer Immunüberfunktion, das sind zum überwiegenden Teil Allergien, und etwa drei Prozent der Betroffenen haben Autoimmunerkrankungen“, gibt Stockinger Einblick und ergänzt: „Damit wir das Immunsystem

gut unterstützen können, wurden verschiedene Strategien entwickelt. So gibt es Vakzine gegen

Infektionskrankheiten, Stammzellentransplantationen für die Behandlung primärer Immundefizite oder die Gentherapie bei Erkrankungen, die ihre Ursache in Gendefekten haben.“ Für

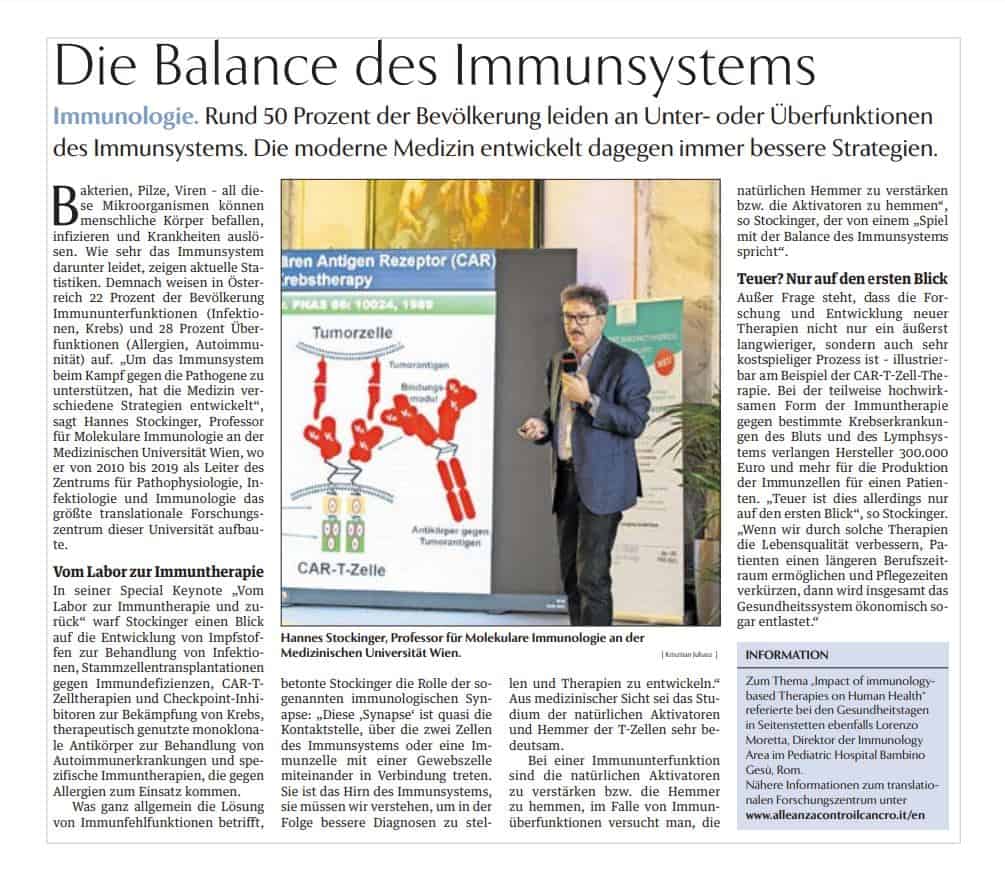

die Behandlung unterschiedlicher Krebserkrankungen stehen CAR-T-Zellentherapien oder

Checkpoint-Inhibitoren zur Verfügung, die inhibitorische Immuncheckpoints blockieren und

damit eine Abwehrreaktion des Immunsystems auf das Tumorgewebe triggern. „CAR“ steht

für „chimärer Antigenrezeptor“, der in T-Zellen integriert wird und so auf der Oberfläche der

Tumorzellen seine Wirkungen entfaltet.

Monoklonale Antikörper werden sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapie und bei

der Immunsuppression und in der Onkologie eingesetzt. Bei der spezifischen Immuntherapie

oder Hyposensibilisierung werden bestimmte Dosierungen eines Allergens verabreicht. Dadurch wird das Immunsystem veranlasst, eine Toleranz für das jeweilige Allergen zu entwickeln.

Immunologische Synapsen im Fokus

Um nun in der Forschung therapierelevante Entwicklungen voranzutreiben, ist es in einem ersten Schritt erforderlich, die Funktionsweise des Immunsystems zu verstehen und darauf abgestimmt unterschiedliche Wirkmechanismen zu erproben. „Jede T-Zelle hat rund 50 bis 100.000 T-Zellen-Rezeptoren, die ständig auf Hochtouren laufen. Das erklärt auch, warum wir etwa 30 Prozent unserer Energie benötigen, um unser Immunsystem auf Dauerbetrieb zu halten und uns so vor etwaigen Erkrankungen zu schützen“, bringt Stockinger die zentralen Vorgänge einfach auf den Punkt. Wesentliche Fortschritte bei diesen Erkenntnissen hat die technische Weiterentwicklung der Mikroskopie bewirkt, denn diese ultrasensitiven Geräte zur Analyse der immunologischen Synapsen in lebenden Zellen funktionieren mit einer Intensitätsgenauigkeit von 15 Prozent, einer Positionsgenauigkeit von 15 Nanometern und einer Zeitauflösung von 50 Mikrosekunden. „Wir haben klare Hinweise, dass wir dadurch bessere Diagnosemethoden und Therapien mit entwickeln können“, freut sich Stockinger und schlüsselt weitere wichtige Details auf: „Antigenpräsentierende Zellen nehmen Antigene auf und präsentieren Peptide an MHC-Molekülen auf ihrer Zelloberfläche den T-Zellen. Sie sind somit Teil des adaptiven Immunsystems und zerlegen Pathogene in kleinste Bausteine.“ Durch diese Zerlegung und Präsentation werden alle Proteine des Krankheitserregers in Form von Peptiden

linearisiert, wodurch die T-Zelle über einen Antigen-Rezeptor feinste Details des Krankheitserregers – so auch Mutationen – erkennen kann. An diesem Punkt wird dann mittels

natürlicher Aktivatoren oder Hemmstoffen entschieden, ob das Pathogen toleriert oder

angegriffen wird. „Bei einer Immununterfunktion versuchen wir, die natürlichen Aktivatoren

zu verstärken bzw. die Hemmer zu hemmen, umgekehrt geht es bei der Überfunktion des Immunsystems darum, die natürlichen Hemmer zu verstärken und die Arbeit der Aktivatoren zu reduzieren“, erklärt der Forscher. So werden beispielsweise beim Tumornekrosefaktor (TNF) monoklonale Antikörper entwickelt, mit denen die Aktivatoren und die Hemmer beeinflusst werden sollen.

Nobelpreise für wichtige Grundlagen

Für die Entwicklung der Methode zur Herstellung monoklonaler Antikörper erhielten 1984 Georges J. F. Köhler und César Milstein den Nobelpreis für Medizin. Im selben Jahr wurde auch Niels K. Jerne für seine Theorien über den spezifischen Aufbau und die Steuerung des Immunsystems mit einem Nobelpreis ausgezeichnet. Gemeinsam legten sie wichtige Grundsteine für die heutigen Entwicklungen auf diesem Gebiet.

In den Anfängen der Antikörperforschung wurde das Antigen, gegen das ein monoklonaler Antikörper synthetisiert werden sollte, aufgereinigt und eine Maus immunisiert. Diese bildete polyklonale Antikörper, die unterschiedliche Aminosäuresequenzen des Proteins erkennen. Lymphozyten aus der Milz dieser Maus wurden mit immortalisierten Plasmozytomzellen hybridisiert. Dann wurde das Hybridom gesucht, das den gewünschten monoklonalen Antikörper synthetisiert. Kombinatorische Möglichkeiten in der Molekularbiologie ermöglichen eine Vielzahl unterschiedlicher Antikörper herzustellen.

Meilensteine in der Medizingeschichte wurden auch in Wien gesetzt: Im Jahr 1987 konnte

über CD4-Antikörper die rheumatoide Arthritis beeinflusst werden. In der Transplantationsimmunologie spielen die molekularen Effekte der Immunmodulation mit einem anti-CD4-Antikörper nach wie vor eine entscheidende Rolle, um die Langzeitakzeptanz

eines fremden Organs zu erreichen, ohne die Immunkompetenz des Empfängers zu beeinträchtigen. Daher wird versucht, während der Transplantation die Aktivierung der für die

Abstoßung entscheidenden T-Helferzellen zu unterdrücken, bis eine Akzeptanz des Spenderorgans etabliert ist. Wichtig für eine Aktivierung der T-Zellen ist das für alle T-Helferzellen typische Zelloberflächenmolekül CD4. Antikörper gegen CD4 können in Tiermodellen eine Transplantattoleranz induzieren.

Attraktive Gesundheitsmärkte

Dass kleine Moleküle eine weitreichende positive Beeinflussung von Erkrankungen haben können und damit auch wirtschaftlich von großem Interesse sind, zeigte sich bereits 2007: Damals machte der weltweite Markt für therapeutische monoklonale Antikörper (mAk) 22 Mrd. US-Dollar aus, vier Jahre später war es bereits doppelt so viel. Damals waren 25 therapeutische mAk am Markt, 2021 waren es 711, davon 89 zugelassen. Im Vorjahr machten mAk mit einem Umsatz von 250 Mrd. US-Dollar etwa 60 Prozent des Weltmarktes der biologischen Therapeutika aus. Bis zum Jahr 2030 soll ich dieser Umsatz verdreifachen, wobei etwa die Hälfte der mAk für die Krebstherapie zur Verfügung stehen werden. Die Kosten für die Behandlung pro Patientin bzw. Patient belaufen sich auf rund 5.000 bis 10.000 Euro pro Jahr.

Ebenfalls von großem Interesse für die Forschung und den praktischen Einsatz sind die

sogenannten „Checkpoint-Inhibitoren“ (ICI). Sie blockieren inhibitorische Immuncheckpoints und triggern damit eine Abwehrreaktion des Immunsystems auf das Tumorgewebe. Sie können sich gegen einen Rezeptor wie zum Beispiel PD-1 oder seinen Liganden PD-L1 richten. Sie werden in der Immunonkologie zur medikamentösen Tumortherapie eingesetzt. Sie wirken in der Regel rasch und etwa 30 bis 40 Prozent der Patientinnen und Patienten sprechen darauf an. Etablierte Checkpoint-Inhibitoren richten sich unter anderem gegen CTLA-4, PD-1 und PD-L1 – für ihre Entdeckung wurde 2018 der Nobelpreis verliehen. „Im Vorjahr lag der Jahresumsatz der beiden mAk bei 25 Mrd. Dollar, ein Wachstum von etwa 20 Prozent pro Jahr wird prognostiziert. Pro Patientin bzw. Patient belaufen sich die jährlichen Kosten auf etwa 200.000 Euro, wobei nur etwa zehn Prozent für die mAk veranschlagt werden, der Rest sind Kosten der Behandlung, wie etwa Spitalsaufenthalte.“ Bewährt haben sich ICIs bei Melanomen, Blasen-, Nieren-, Darm- oder dem kleinzelligen Lungenkarzinom.

Mehr Risikokapital erforderlich

2018 erhielten zwei neuartige Krebstherapien auf Basis chimärer Antigenrezeptoren die

Marktzulassung in der Europäischen Union. Die Produkte, zunächst zugelassen für die

Bekämpfung weit fortgeschrittener Leukämien bzw. Lymphome, erhielten aufgrund ihrer neuen Wirkungsweise und Behandlungserfolge viel Aufmerksamkeit. Doch mit der Herstellung

unter Good Manufacturing Practice ist noch eine Reihe wirtschaftlicher und logistischer Herausforderungen verknüpft, die es zu lösen gilt.

Viele klinische Studien widmen sich aktuell der Frage, wie das Potenzial der CAR-Technologie erschlossen werden kann. Dazu muss die Effektivität der Behandlung bei verschiedenen

Krankheitsbildern sichergestellt werden, aber auch das Nebenwirkungsprofil besser verstanden werden und die aktuell sehr aufwendige Herstellung des Zellpräparats robuster werden.

Stockingers eigene Erfahrungen zeigen, dass Forschungserfolge durchaus möglich sind,

jedoch mehr Risikokapital benötigen: „Ich selbst habe den Checkpoint-Inhibitor CD31

entdeckt und wir haben im Mausmodell erfolgreich ein gentechnisch hergestelltes lösliches

antikörperähnliches CD31 für die Behandlung von atherosklerotischen Läsionen eingesetzt. Für die Kontrolle von Expression und Dosis wären weitere Forschungen erforderlich gewesen, die aber vonseiten der Industrie eingestellt wurden.“ Auf jeden Fall plädiert der Wissenschafter dafür, in Europa schneller zu werden: „Von den rund 900 im Vorjahr durchgeführten klinischen Studien rund um CAR-T-Zellen stammen etwa 400 aus den USA und etwa gleich viele aus China. Europa hat gerade einmal 70 bis 100 solcher Studien aufzuweisen.“ Eine geringe Risikobereitschaft, ein hoher Grad an Regulierung und damit wenig Wertschöpfung,

die bleibt, macht Europa zum Schlusslicht der modernen Arzneimittelforschung und -praxis.

Abonnieren Sie PERISKOP gleich online und lesen Sie alle Artikel in voller Länge.